[웹 마스터의 길 닦기] 성공한 사이트라는 것을 꿈꾸며 2005/01/11 13:36 |

인스팟 기획실 임명재

‘성공’이라는 말의 뜻은, “뜻한 바를 이룸”이라고 되어 있다. 새로운 기록을 수립한 운동선수의 환호라든지, 몇 년을 준비한 시험에 합격했을 때 흐르는 뜨거운 눈물이든지, 열심히 준비한 제안서나 시안이 통과되어 남 몰래 그러쥐게 되는 주먹이라든지… 새로운 목표를 세우고 그것을 끝내 달성해내는 인간의 모습은 언제나 뭉클한 감동을 준다. 이러한 기쁨을 맛볼 수 있기에 성공은 ‘일을 하는 인간’을 위해 준비된 가장 값진 보상일 것이다.

웹 사이트를 만들고 가꾸는 웹 마스터들에게도 마땅히 ‘성공의 기쁨’이라는 것이 있어야 할 것이다. 빛나는 업적이라고까지는 할 수 없어도, 스스로 돌아보기에 자랑스럽고, 누군가 ‘야~! 이 사이트 누가 만들었을까?’하는 감탄이라도 흘려줄라치면 가슴이 뿌듯해지는 그런 경험이 있어야 마땅할 것이다. 하지만 세상의 많은 일들이 그렇듯, 묵묵히 돌아가는 웹 사이트들은 뭔가 사고를 일으키지 않는 한 사람들의 주목을 받는 경우란 아주 드물다. 그리고 당연히 그 사이트들을 만드는 사람들에 대해서도 이렇다 말하는 법은 없다. ‘스타 웹 마스터’라는 수식어를 본적이 없지 않은가 말이다.

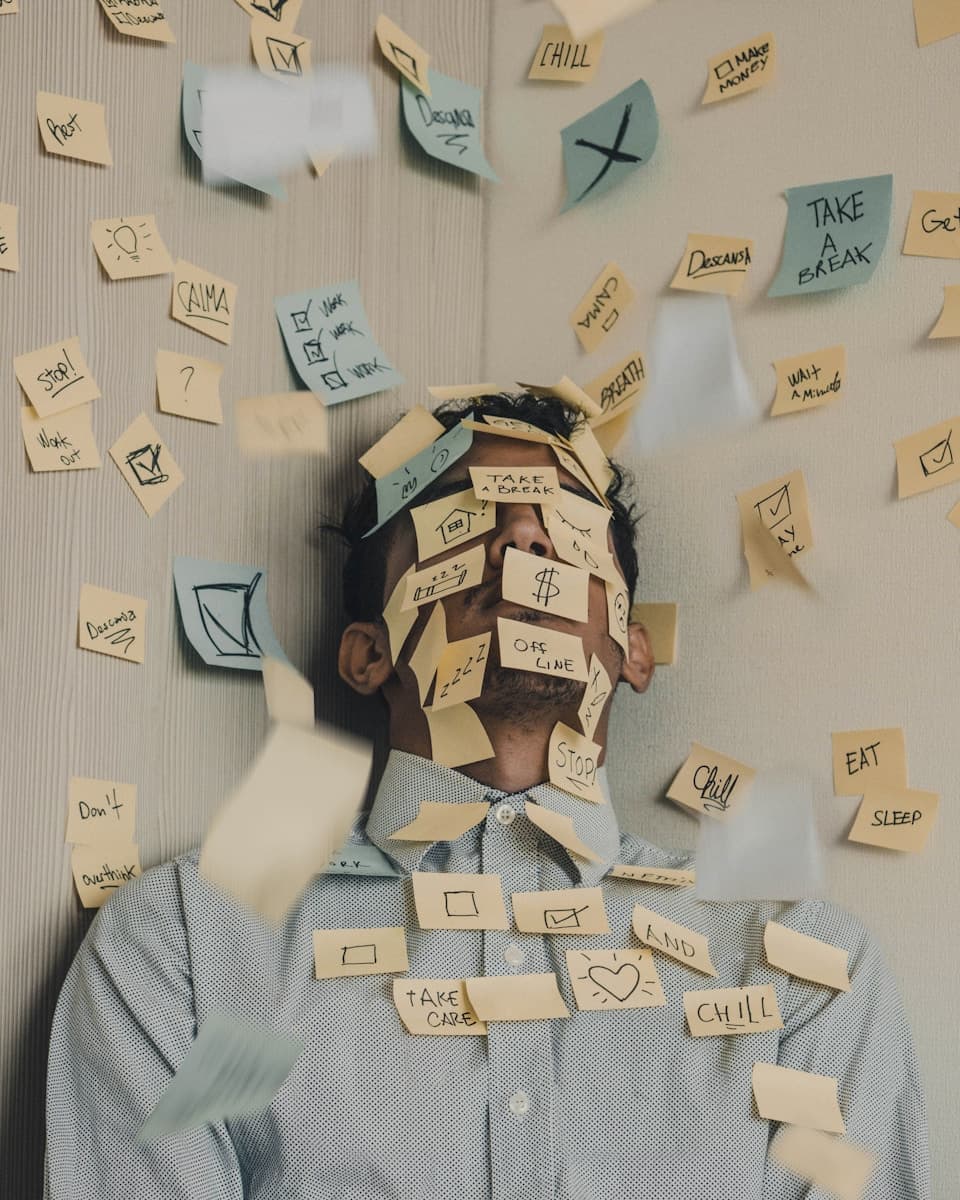

낮이나 밤이나 웹 사이트를 만지작 만지작 거리는 사람들의 성공이라는 것은 무엇일까? 늘 조금씩 조금씩 어딘가가 바뀌어지고, 한 두 해만 지나면 완전히 다른 이의 손길로 뒤덮여버리는 웹 사이트에서 ‘나의 보람’이라고 내세울 만한 것은 도대체 무엇일까? 이 수많은 사이트들은 누구를 위해 만들어지고, 그 누군가는 이 사이트를 이용하면서 혹여나 궁금증이나 감사의 마음을 갖게 될까? 생각해보면 공연히 기운빠지고 허탈한 기분이 들기도 하는 것 같다. 웹 사이트를 만드는 이들이라면, 한 밤중까지 머리를 쥐어뜯으며 온갖 궁리를 하다가, 문득 이런 허망한 기분에 빠져 씁슬했던 기억이 한두번씩은 있을 것이다. ‘무슨 영화를 얻자고 이 난리를 치나…’하는 기분…

아마도 그 허망함은 웹 사이트라는 결과물이 온전히 ‘나의 것’이 될 수 없다는 데에 있는지도 모른다. 혹여 이따금씩 visual arts의 일부분으로 웹을 이용하려는 예술가들의 작품이라든가, 그러한 예술적 이상을 꿈꾸는 디자이너들의 개인 사이트들의 경우에는 나름대로의 개성과 인격이 고스란히 담긴 ‘창조자의 체취’라는 것을 느낄 수도 있겠지만…, 누군가의 주문을 받아 수 많은 사람들의 생각과 취향이 이리저리 합쳐져야 비로소 하나의 사이트가 탄생하는 것이 보통이기에, 만들어진 결과물을 바라보면 늘 아쉽고, 부끄럽고, 답답하고, 찜찜한 찌끼가 남게 되는 것이 일반적인 우리의 경험이다.

나의 생각이나, 나의 취향, 나의 가치관 같은 명제보다는 늘 고객의 가치, 고객의 요구, 고객의 고집(?)에 귀 기울여야 하고, 그에 충실해야 하는 우리들에게는(에이전시가 아니라 자신이 직접 기획을 하고 관리를 하는 웹 마스터들에게도 상황은 비슷하다. 그들도 조직에 속해 누군가의 지시와 의향을 따라 자신의 기획을 뜯어고치기 마련이다) 만들어놓은 웹 사이트에 대해 ‘내 자식’같은 애착을 갖기란 정말이지 어려운 노릇인지도 모른다. 마치 내 자식을 남의 집에 입양시킨 것처럼, 만드는 이로서 어떠한 권리도 갖지 못하고, 이렇게 저렇게 시키는 데로 뜯어고쳐가다보면 흉칙한 쓰레기가 되어버리는 걸 그저 수수방관하고 있어야만 한다니…

도자기를 만드는 장인들은 스스로 엄격한 기준을 세운다. 그리고 그 기준에 맞지 않는 물건들은 가차없이 망치로 깨뜨려버릴 수 있는 권리가 있다. 그들에게는 납품일이라는 건 도무지 중요하지 않은 것 처럼, 느긋이 흙을 밟고 뭉근히 물레질을 한다. 얼마나 부러운 광경이란 말인가? 충분한 시간과 정성을 들여서 자신의 모든 역량을 기해 세상에 하나 밖에 없는 작품을 만들 수 있는 권리…장인(匠人), 즉 마스터라면 마땅히 이러한 권리를 누릴 수 있어야 하지 않을까? 그들의 손길이 오랜 세월 가다듬어져, 마침내 공예품(craftwork)에서 예술품(fine arts)을 탄생시키는 순간 장인은 진정한 자유를 얻게 될지도 모른다. 주문에 의해 장식품을 생산해야하는 직공이 아니라, 자신이 만들고 싶은 작품을 만들어 값을 따질 수 없는 찬사와 존경을 얻어가는 예술가가 되는 것… 그것이 장인들이 꿈꾸는 자유이지 않을까? 웹 마스터에게도 이러한 예술가의 자유(?)를 꿈꾸라고 한다면 아마 황당한 이야기처럼 들릴 것이다. 예술을 꿈꾸는 웹 마스터를 기다리는 것은 ‘시장(market) 추방’이라는 혹독한 형벌은 아닐까 생각할지도 모른다.

하지만… 장인의 솜씨를 기리고 그 가치를 온전하게 활용할 줄 아는 구매자를 꿈꾸어본다. 친밀하게 서로 존중하며 방향을 정하고, 치밀하게 계획을 세우고 충분하게 시간을 쓰며, 정당한 값어치의 댓가를 치룰줄 아는 ‘진정한 파트너’를 만나, 그 동안 갈고 닦아온 솜씨를 한 껏 펼쳐보이는 “아름다운 꿈”을 꾸었으면 한다. 그 다가오지 않을 꿈의 그 날을 기다리며, 도자기의 명인이 혹독한 자기 수련을 하듯이, 늘 마음가짐을 새로이 하며 배우고 익히는 것이다. 자신의 손으로 몇 날 몇 일을 다듬고 매만진 그릇을 냉엄하게 망치로 깨어버리듯, 스스로 세운 기준을 충족시키지 못하는 사이트들을 용납하지 않는 그런 엄격함을 가졌으면 한다. 어느 분야에나 있는 소위 말하는 기본기라는 것조차 제대로 따르지 못하는 그런 사이트들이 세상에 더 이상 쏟아져나오지 않았으면 하고 소원해본다. 그저 헛 된 바람일지는 모르겠지만…

그저 헛 된 바람일지도 모르겠지만…, 함께 작업하는 동료들이 서로의 작업에 대해 한 없는 존경과 애정을 갖고 서로 도우며, 너그럽고 이해심 깊으나 굳고 엄한 기준을 서로에게 요구하는 그런 작업장을 꿈꾸어 본다. 일관된 명칭, 명료한 정보설계, 물 흐르듯 따라가게 되는 네비게이션, 깔끔하고 기능적인 UI, 독창적이며 개성넘치는 디자인, 에러없이 정갈한 코드, 그리고 사용자를 위한 다정다감한 배려와 위트… 이러한 요소들을 발견하는 즐거움이 넘쳐나는 그런 사이트를 만들고 싶다. 서로의 개성과 가치관을 존경하며, 그러면서도 진정한 성공의 척도에 대해서는 양보할 줄 모르는 고집과 열정을 담아 자기주장을 할 수 있는 그런 웹 마스터들의 아우라(aura)를 다시금 느껴보고 싶다.