오래전에 제목은 정해두었다. <웹 사이트를 가꾸는 정원사를 위한 안내서>라고. 굳이 고백하자면, B.브레히트씨의 청년시절 시집의 제목이 생경하면서도 마음을 끄는 구석도 있었거니와, 그의 생각에 영향받은 “친절과 겸손과 유용성이 지배하는 세상”을, 지금 내가 일하고 있는 이 곳에서 발견하고 싶었던 소망이 제목을 이렇게 길게 만들게 했다.

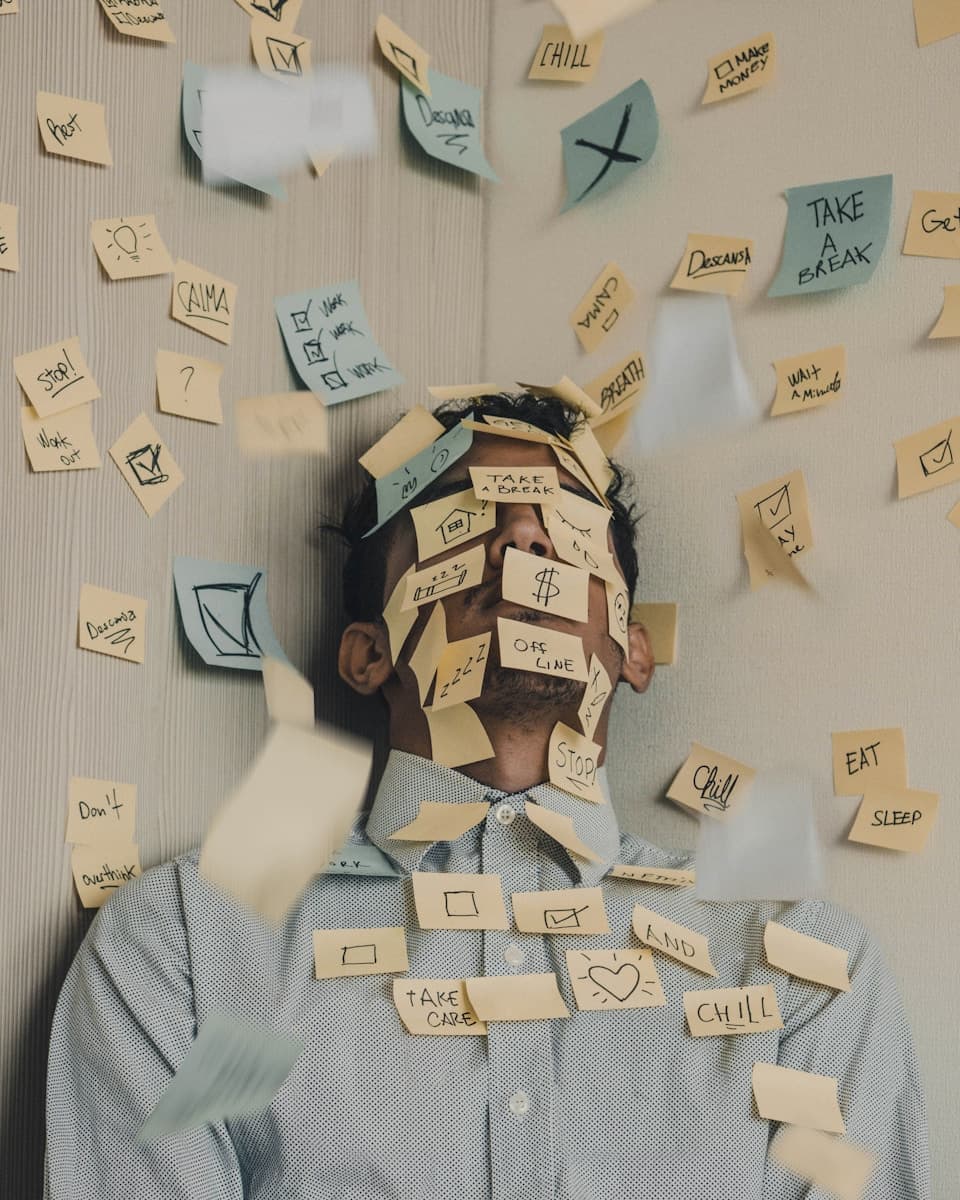

아주 오랬동안 ‘웹 사이트’라는, 무형의 공간이자 매체이며, 플랫폼이기도 하고 지식의 관리도구이기도 한 이것에 관계된 일을 해왔음에도, 이 일을 하는 사람들을 위한 읽을 거리는 너무나 빈약하고 부족하다고 생각했다. 이런 일을 하는 ‘우리들’은 대개 너무 바쁘고, 지쳐있고, 이어지는 밤샘에 피폐한 일상을 살고 있다. 그렇기 때문에 우리들은 ‘일’을 하면서 얻어진 지혜를, 스스로를 비춰보는 데 사용하지 못하고, 누군가의 이익을 채워주는데 몽땅 쏟아버리는 어리석은 짓을 반복해왔다.

끝없이 이어지는 밤샘과 몰이해가 내던지는 돌멩이를 얻어 맞으면서, 차곡차곡 쌓여진 소망이 있다면, 이 일을 하는 우리들의 고단함과 부지런함을 알리고 싶었고, 이 일을 올바로 해내기 위해 알아야 하는 수 많은 지식과 경험들을 근거로 하여, ‘웹 마스터’라는 – 혹은 그 어떤 변종의 이름을 붙이던 – 사람들의 일이 ‘존경받는 직업’으로서 자리잡게 하는 것이었다. 이 일이 직업으로 자리 잡은 것을 헤아려보면 얼추 십년은 넘었지만, 직업의 역사로 따져보면 그리 길다고는 할 수 없는 시간이다. 그러니 이 소망이 이루어지려면 얼마간의 시간이 더 필요하겠지만, 나는 이쯤에라도 누군가는 이 일을 하는 ‘사람들’을 비추어주고, 그들의 열정과 가치관, 지혜와 통찰, 보이지 않는 투쟁과 번민을 세상에 온전히 드러낼 필요가 있다고 생각한다.

아직도 우리들의 일은 무언가 크게 잘못되지 않는다면 눈에 띄는 법이 없고, 대가의 솜씨나 초보자의 선무당질이 별 다른 차이가 없이 여겨지고, ‘내 솜씨’라고 주장할 만큼 뚜렷이 직업적 기여나 일의 영역이 나뉘어질 수도 없다. 이 일이라는 게, 예술가의 일도 아니면서 예술적 통찰을 요구하고, 기술자가 아니면서도 기술적 이해를 필요로 하며, 전략가가 아니면서도 늘 전략을 입에 달고 살아가게끔 하는 모습을 지켜보면서, 우리들의 일은 정원사의 일과 많이 닮았다고 생각하게 되었다.

정원이라는 게 가꾸면 말끔한 모습으로 감탄을 자아내기도 하지만, 조금쯤 흐트러져도 표나는 법이 별로 없다. 정원사의 손길 아래 수 많은 생명이 조화를 이뤄내지만, 그의 손길이 조금만 늦어져도 이곳 저곳이 썪어들어가게 마련이다. 정직한 정원사는 그렇기에 늘 바지런히 살피고 손을 놀려 균형을 잡아준다. 그렇게 열심히 움직여도 정원은 그저 사람들의 눈살에 밟히지 않을 정도를 가까스로 유지할 뿐 기적적인 생명의 신비를 보여주는 법도 없다. 계절을 따라 흐르는 그 평온한 일상의 변화가 그 정원사의 행복일 뿐, 그 이상의 상찬이 주어지는 경우도 없다.

그 정원사들을 위한 이야기를 담는 것이 이 글쓰기의 목적이다. 2010년 1월 기점으로 해서 약 206,741,990개의 사이트가 존재한다고 한다.

(www.netcraft.com “January 2010 Web Server Survey” 참조)

그 중에 1/3 정도만이 활동을 하고 있는, 즉 ‘살아 있는’ 웹 사이트라고 할 수 있을 것이다. 그 사이트들에는 한 개인이든, 하나의 팀이든, 몇 수십명으로 구성된 조직이든, 그 웹 사이트를 살아 있게 만드는 ‘정원사’들이 존재한다. 그들이 자신의 일을 진정으로 사랑하고, 자랑스러워하며, 그 일 속에서 얻어진 지혜와 소소한 이야기들을 통해 행복해지기를 소망한다.

그들이 이 이야기를 통해 즐거움을 얻고, 자부심을 돌아보고, 지혜와 통찰에 고개를 끄덕인다면 말할 수 없이 기쁠 것이다. 때로는 어떤 이야기가 그들을 불편하게 하고, 화가 나게 할 수도 있고, 실망하게 될지도 모를 일이다. 단지 정직하고 싶다. 한 줌의 거짓도 없이, 이 일을 하는 사람들을 위한 소박한 ‘기도서’가 될 수 있기를 소망한다.