초연결 사회(hyper-connected world) 속의 ‘나’의 모습은?

네트워크 사회라는 것 속에 살아가는 이상, 사람은 진짜 나의 모습과는 별도로 다양한 사회적 자아를 갖게 된다. 그 중에는 내가 바라는 모습에 대한 상도 있고, 누군가에 의해 비춰지는 혹은 해석되는 나의 모습도 있고, 또 다른 누군가의 바램에 의해 만들어지는 모습도 있고, 내가 인정하고 싶지도 받아들이고 싶지도 않은 나의 모습도 뒤섞여 있기 마련이다.

이러한 다양한 모습 속에서 진짜 자신의 모습을 비교적 분명하게 인식하고, 그 모습을 중심으로 다양한 모습과 면모가 비교적 무난하게 균형을 이루게 되면 그 자아는 건강하다고 할 수 있지만, 내가 원하는 모습과 나의 현재 삶이 괴리를 일으키거나, 중요한 누군가의 기대와 바램이 내 진짜 모습과 갈등을 하거나 하면 그 자아는 아주 불안정하고 위험한 상태에 빠지게 된다.

다양한 관계망이 발달할 수록 이러한 나의 모습들의 상태는 한 사람의 정신적-사회적 건강에 매우 중요한 부분이 된다. 어쩌면 우리가 처음 경험하고 있는 초연결 사회(Hyper-connected Society)는 이러한 건강한 자아의 통합성에 새로운 문제거리를 제공하고 있는 중인지도 모른다.

가족은 더 이상 내가 온전히 속하는 관계의 안전망이 아니다!

이전 시대에는 가족이라는 단위가 비교적 안정적인 관계, 사회-경제적 안정, 통합된 가치관과 판단의 준거를 제공해주었다. 가족 안에서 우리는 비교적 안정적인 심리적 울타리를 치고 머물면서 ‘내 편’, ‘나를 믿어줄 사람’, ‘나의 실수와 모순도 포용해 줄수 있는 관계’라는 것 안에 의지할 수 있었다.

우리의 가족은 여전히 이런 사회-심리적 안전망 역할을 해주고 있을까? 가족 사이에서 함께 공유하고 있는 부분들은 자꾸만 줄어들고 있다. 함께 나누고 경험하는 것들 뿐만 아니라, 대화의 빈도와 질적인 부분에 있어서도 그렇고, 그들이 믿고 공감하며 자신의 존재를 안착시키는 곳은 반드시 가족이 아닐 수도 있는 사회가 만들어지고 있다. 어쩌면 가족은 그저 공간을 함께 점유하는 동거인이 되어버리고 있는지도 모른다.

밥을 함께 먹는 동안에도 우리는 손안의 기기를 만지작 거리며, 가족의 울타리 바깥의 누군가와 낄낄거리고 사진을 주고 받으며, 댓글을 달고 있다. 아버지의 피곤과 어머니의 갈등은 어림짐작일 뿐이지만, 페이스북 상의 누군가의 힘겨움에는 손쉽게 좋아요를 누르고 격려의 댓글을 단다. 관계의 의미는 각자의 해석에 따라 달라지고, 서로의 기대감은 어긋나고 상처받기 쉽게 되었다.

사회적 관계망(Social Network)이 전지구적으로 확대되고 가능성이 열렸다는 사실은, 내가 속하고 싶은 관계를 언제든지 내가 선택할 수 있다는 가능성을 제공해주었지만, 거꾸로 내가 존재하고 싶은 관계망 속에서도 내가 차지하는 위치는 얼마든지 달라질 수 있다는 의미이다. ‘아버지’, ‘어머니’, ‘아들,’딸’, ‘형’, ‘누나’, ‘동생’ 등과 같은 관계를 규정하는 단어들의 의미는 여전히 세습되고 유지되는 측면이 있지만, 그 내용적 코드는 전혀 다른 것으로 채워지고 있는지도 모른다.

네트워크 사회 속 내가 누구인지 말 해줄 수 있는 사람은?

내가 속한 가장 기초적인 관계가 흔들리고 훼손되게 되면, 사람은 심각한 자아의 위기를 겪게 된다. 내가 알고 믿던 나의 모습은 어느 순간 낯설고 알 수 없는 타인의 얼굴로 나타는 것만 같다. 나는 도대체 누구란 말인가?

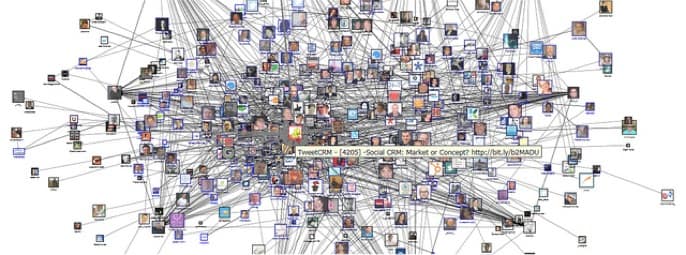

우리가 중요성을 부여하는 관계망이 달라지게 되면, 내 자신의 모습에 대한 상도 그에 따라 달라지게 된다. ‘나’라는 모습은 그 관계망 속에 기대되고 비쳐지는 모습을 따라가도록 압력을 받는다. 내가 누구였는지, 내가 어떤 것을 좋아하고 싫어했던지, 어떤 꿈을 꾸고 있었고 어떤 추억을 만들고 싶었는지… 그것을 증언해 줄 사람이 누군인지 자꾸만 혼동된다. 네트워크 사회 속에서는 느슨한 연결로 이루어진 사람들의 약한 관계망(weak tie) 속에 내가 올려지기 때문이다.

내 온전한 모습을 투명하게 비춰 줄 수 있는 사람은 도대체 누구란 말인가? 내 온 역사를 증명해주고, 내 자신의 변화와 지향점, 내가 남긴 것들, 의미와 가치는 무엇이었던지, 그 누가 말해 줄 수 있을까? 페이스북 타임라인에 담긴 내 모습은 진짜 나의 인생이라고 할 수 있을까? 인스타그램 속에 담긴 순간순간의 내 모습은 진짜 나의 모습이라고 할 수 있을까? 네트워크 사회 속의 나의 모습은 부정할 수 없는 내 자아의 일부인 것은 틀림없지만, 그 느슨한 연결에 투영된 나는 온전한 내 모습을 투영하고 있지 않다.

‘나’라는 존재는 네트워크 사회에서 온전히 ‘내 것’일 수 있을까?

나의 모습은 내가 만들어 가는 것이지만, 그 결과물은 온전히 내 것이라고 할 수는 없게 되었다. 나는 누군가에게 비춰진 모습의 조합으로 만들어지고 있다. 그 조합이 때로는 내가 감당할 수 없을 정도로 확연히 다른, 완전히 낯선 타인의 모습으로 비춰질 때도 있다. 내 삶의 흔적들이 모여 비춰지는 모습인데, 내게는 너무나 낯설기까지 한 ‘이 사람’은 도대체 누구란 말인가? 네트워크 사회라는 거울에 비친 내 모습은, 내가 보여주고 싶어하는 모습의 조합에 가까울 수 있을 뿐, 진정한 내 모습을 건강하게 비춰 주지는 못한다.

평판(reputation)은 본래 나로부터 시작되지만, 온전히 내 것일 수는 없는 내 모습이다. 그 모습은 누군가의 해석에 의해 생명을 얻고, 때로는 비틀어지고 달라지게 되기도 한다. 나는 끊임없이 그 모습이 내가 원하는 모습으로 만들어지기를 바라지만, 그 바램과 갈증이 커지면 커질 수록 점점 더 멀어지는 것만 같은 요사를 부린다. 평판의 밑그림은 내가 만들 수 있지만, 그것을 채워가고 완성시키는 건 결국 누군가의 시선과 의미부여이기 때문이다.

관계망이 단순하고 비교적 공간적 공유에 의존하는 사회에서는, 평판은 오랜 시간 만들어지고, 때때로 수정되기도 하지만, 대개의 경우는 오래도록 지속되고 잘 바뀌지 않는 경향이 있다. 너무나 많은 것들을 공유하고, 판단을 돕는 과거의 기억이나 일화들이 풍부하기 때문이다. 이렇게 만들어지는 평판은 사람의 행동을 제어하고 교정하는 역할도 담당하게 된다. 작고 밀도 높은 사회 속에서의 자아는 끊임없이 평가되고 기록되는 규정된 모습 속에 살아가도록 강요받기도 한다.

외부로 열린 세계가 주는 자유로움은 이렇게 이미 만들어진 평판을 다시 그려낼 수 있다는 바램이 담겨있다. 누구나 저지르는 실수, 지워버리고 싶은 치욕, 인정하고 싶지 않은 관계, 잘 못된 만남이나 다툼의 기억들… 이 모든 무게로부터 탈출하여 온전히 다시 시작할 수 있다는 유혹! 마을을 떠나는 방랑자들은 모두 이러한 바램과 필요가 절실하기 때문에 길을 떠나는지도 모른다.

15년쯤 전(2009) 이른바 박재범의 “한국비하 발언” 이슈가 남긴 문제의식을 기록해둔 메모

열린 네트워크 사회는 자유와 고독을 함께 가져다 준다.

무한한 가능성의 네트워크로 열린 외부 세계는 내게 새로운 삶을 가능하게 한다. 소셜 미디어에 무엇을 올릴 것인가는 온전히 내가 선택적으로 조절 할 수 있다. 누군가에게 보여질지, 무엇에 반응을 할지, 어떤 사람들과 공유할지에 대한 선택은 완전히 내가 결정할 수 있다.

하지만 그 관계 속에 맺어진 사람들에 의해 담겨지는 내 모습은 전혀 내 통제권 안에 있지 않다. 술에 취해 쓰러진 모습, 낮잠을 자다 침 흘리는 모습, 옷을 갈아있다가 엉거주춤 비틀거리는 모습, 우스꽝스러운 모자와 표정 같은 것들은 내 바람과 상관없이 누군가의 앨범 속에 담겨 던져져 버린다. 심지어는 영상으로 고스란히 기록된 추태가 생생하게 공개되고 놀림감이 되어버릴 수도 있다.

내 자신의 모습은 내 뜻대로 비춰지지 않고, 내 모습에 대한 해석은 다른 이들의 짧은 인상과 감성에 의지하게 된다. 그 모습을 선선히 인정하지 못한다면, 그 관계망에서 벗어나 버리는 수 밖에 방도가 없다. 하지만 이 넓디넓은 초연결 사회에서는 그 어디도 연결을 끊고 숨어버리기가 쉽지 않다. ‘연결 됨’조차도 더 이상 온전히 내 선택이라고 할 수 없는 사회인지도 모른다. 그 어긋나고 친절하지 못한 ‘시선’ 속에 내 자아는 너무나 힘들고 한 없이 고독하다. 무한한 자유의 가능성을 누릴 수도 있지만, 도저히 원치않는 불편한 시선으로부터 달아나기에도 버거운 삶이 될 수도 있는 것이다.

우리는 단 한번도 이러한 사회 속에서는 어떤 모습을 적응해갈 수 있는지를 배우지 못했다. 연결망 속에서 강제로 끊겨버리거나, 혹은 강제로 불려들여져 난폭한 폭력에 시달리는 사람들을 심심찮게 발견할 수 있다. ‘OO녀’, ‘OO남’ 같은 별칭은 매일매일 만들어지고, 그들의 의사와 상관없이 씹고 던져지는 콘텐츠로 흘러다닌다. 짧은 말 한 마디가 갖는 긍정의 힘도 여전히 존재하지만, 그 몇 배나 되는 ‘손쉬운 비난’에 누구나 손쉽게 휩쓸려버릴 수 있게 되었다.

내 평판은 내 스스로 관리해야 하는 것이라고 암묵적 동의가 있지만, 그것을 어떻게 하면 내가 원하는 모습이 되게 할 수 있는지, 어떤 것들을 피해야 하고 어떤 것들을 잘 조절해야 하는지, 체계적인 방법에 대해 누구 하나 알려주는 사람은 없다.

올바른 관계맺기와 자아에 대한 디지털 리터러시 교육의 필요성

소셜 미디어의 시대에 대한 가능성과 변화의 혜택 만큼이나, 그 변화가 가져올 위험과 적응의 문제를 진지하게 대해야 하지 않을까? 이제는 기술의 발전과 혁신이 가져다 줄 장미빛 미래 아래 드리워진 그림자도 다루어야 한다. 이것이 단지 과거 시대의 유산이나 다름없는 ‘디지털 예절 교육’이니 ‘건전한 네티즌 시민의식’ 같은 관점에서 다뤄져서는 해결책을 찾을 수 없다.

기술과 네트워크의 이해와 활용이라는 측면에서의 관리 능력을 내포하는 디지털 리터러시 Digital Literacy에 대한 충분한 교육이 전제되어야 하며, 자신의 감정과 표현이 일으킬 수 있는 결과에 대해 올바른 이해와 주체적 선택을 돕는 시스템이 마련되어야 한다. 디지털 시대에 태어나 그 당연한 조건 속에서 자라나는 아이들을 위한 신중하게 설계된 교육 체계가 절대적으로 필요하다.

Gen Z 세대에게 디지털 리터러시를 어떻게 가르쳐야 할까? 가르칠수는 있을까?

귀엽고 사랑스러운 모습이라 여기고 담아 둔 사진 한장이 그 아이의 미래에 어떤 결과를 가져올지 우리는 알 수 없다. 그 무심한 일상적 행동이 가져올 ‘나비효과’를 생각하면 두렵고 무섭기까지 할 수 있다. 교육과 시스템이 필요한 까닭은 이러한 무지와 불안에서 오는 두려움을 걷어내고, 안전하고 주체적인 선택이 가능한 조건을 만들어 줄 필요가 있기 때문이다.

변화가 너무 빠르다고, 무작정 그 것을 따라가기에 급급해서는 곤란하다. 기술과 혁신이 남기는 결과물에 대해 온전히 믿고 의지할 수 있는 체계를 만드는 일에 우리 모두의 지혜가 꼭 필요할 것이다!